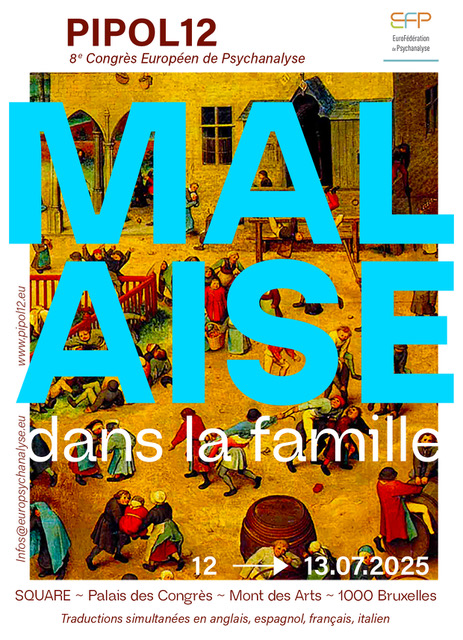

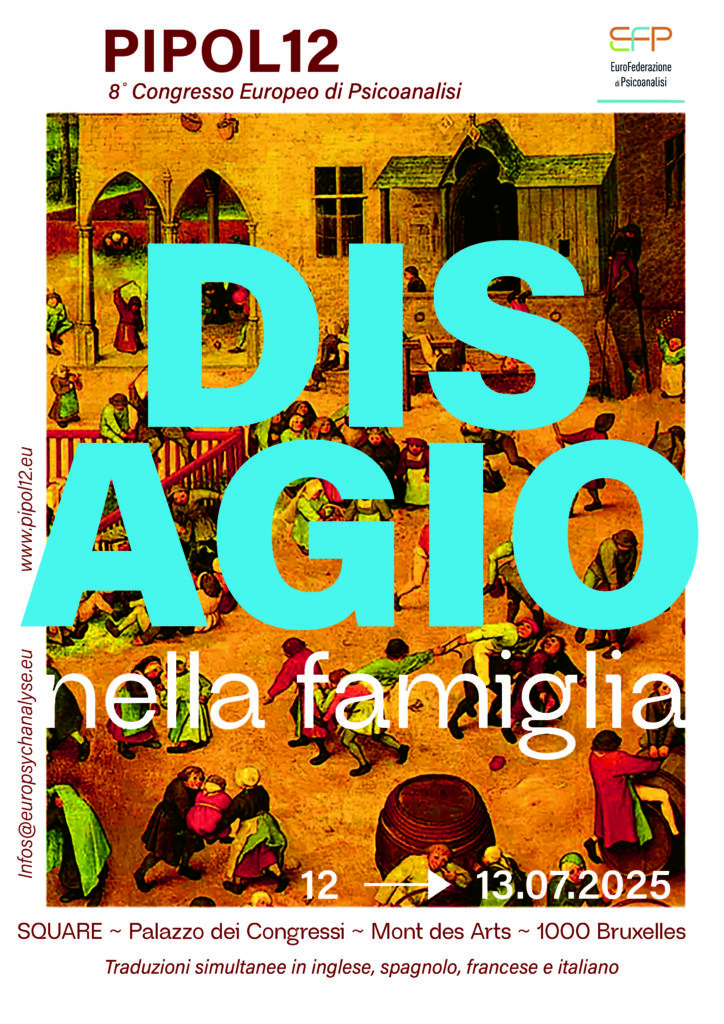

DISAGIO NELLA FAMIGLIA – PIPOL 12

Se c’è un’evidenza del Disagio della civiltà della nostra epoca, è quella delle famiglie. La famiglia non è più, come la figura del padre, la stessa. A volte ancora in apparenza tradizionale, si ritrova profondamente rimaneggiata e si presenta in forme diverse e estremamente varie: disgregata, ricomposta con figli di unioni diverse per ognuno dei congiunti, monoparentale, omoparentale, o ancora tri-parentale. Le invenzioni non cessano di fabbricarsi, quando è necessario, un modo di fare famiglia, ora che la legge ha rimesso in causa i codici della famiglia che avevano istallato il padre come necessariamente quello di tutti i figli nati nel matrimonio. Questa ridistribuzione dei ruoli ha riguardato principalmente il rappresentante paterno ; senza dubbio sarebbe stato necessario tentare di preservare qualcosa del patriarcato, che comunque mal resiste ai colpi del discorso della scienza e del capitalismo. La famiglia è la prima istituzione umana ; è dunque simbolica e non naturale. « Pensare la famiglia nel quadro della natura è una tentazione, in quanto negli animali questi tipo di legame esiste […] »[1] Essendo alla radice dell’istituzione umana, si può dedurre che è anche il punto di origine di tutte le altre, e singolarmente delle istituzioni di cura. Sostitute o prolungamenti della famiglia, le istituzioni non possono non prendere in conto il lavoro con le famiglie. Possono prendere distanza dall’ideale familiare sostenendosi sulla clinica del soggetto, ma non possono separarlo del suo Altro primordiale, il veicolo della sua lingua, la cui incarnazione è sempre prodotto della famiglia per quanto essa sia ridotta o assente.

Se c’è un’evidenza del Disagio della civiltà della nostra epoca, è quella delle famiglie. La famiglia non è più, come la figura del padre, la stessa. A volte ancora in apparenza tradizionale, si ritrova profondamente rimaneggiata e si presenta in forme diverse e estremamente varie: disgregata, ricomposta con figli di unioni diverse per ognuno dei congiunti, monoparentale, omoparentale, o ancora tri-parentale. Le invenzioni non cessano di fabbricarsi, quando è necessario, un modo di fare famiglia, ora che la legge ha rimesso in causa i codici della famiglia che avevano istallato il padre come necessariamente quello di tutti i figli nati nel matrimonio. Questa ridistribuzione dei ruoli ha riguardato principalmente il rappresentante paterno ; senza dubbio sarebbe stato necessario tentare di preservare qualcosa del patriarcato, che comunque mal resiste ai colpi del discorso della scienza e del capitalismo. La famiglia è la prima istituzione umana ; è dunque simbolica e non naturale. « Pensare la famiglia nel quadro della natura è una tentazione, in quanto negli animali questi tipo di legame esiste […] »[1] Essendo alla radice dell’istituzione umana, si può dedurre che è anche il punto di origine di tutte le altre, e singolarmente delle istituzioni di cura. Sostitute o prolungamenti della famiglia, le istituzioni non possono non prendere in conto il lavoro con le famiglie. Possono prendere distanza dall’ideale familiare sostenendosi sulla clinica del soggetto, ma non possono separarlo del suo Altro primordiale, il veicolo della sua lingua, la cui incarnazione è sempre prodotto della famiglia per quanto essa sia ridotta o assente.

Nel suo testo Affaires de famille dans l’inconscient, Jacques-Alain Miller attualizza la definizione della famiglia oggi. La famiglia non si origina più dal matrimonio, ma “la famiglia si origina dal malinteso, dal non-incontro, dalla delusione, dall’abuso sessuale o dal crimine […]” La famiglia è formata dal Nome-del-Padre, il desiderio della madre, gli oggetti a […] La famiglia è essenzialmente unita da un segreto, è unita da un non-detto […] è sempre un segreto sul godimento: di cosa godono il padre e la madre ? » [2]

La famiglia è di conseguenza il luogo privilegiato dove si esprime il Disagio della civiltà[3]. Se la famiglia è fondata per soddisfare l’Eros, lo scatenamento di Thanatos, come in tutte le creazioni umane, gli infligge il suo giogo attraverso l’intermediario del Super-Io. Nel suo grande testo sui complessi familiari, Jacques Lacan annunciava già la scomparsa programmata della famiglia paternalista[4] sottolineando che il complesso di Edipo gli era irrimediabilmente legato. J.-A. Miller sottolinea, inoltre, che i complessi familiari, come Lacan li sviluppa, sono una prefigurazione del suo strutturalismo[5]. Senza la famiglia paternalista, luogo di formazione dell’inconscio strutturato dai complessi, si può intravedere le scomparsa progressiva dell’Edipo e delle nevrosi classiche. La nuova definizione dell’inconscio introdotta da Lacan nel 1957[6] , « l’inconscio è strutturato come un linguaggio » permette di uscire dall’impasse del romanzo edipico elaborato da Freud.

Il disagio nella famiglia si traduce in diversi sintomi, nei bambini e negli adolescenti : le svariate e sempre più numerose richieste agli psi per trattare i disturbi dello sviluppo e dell’apprendimento lo testimoniano, come anche la violenza e la tossicità che regnano tra gli adolescenti, senza dimenticare le numerose denuncie per molestie e abusi sessuali. Il rovescio di questo approccio classico, sarà quello di interrogarsi riguardo alla presa di posizione degli adolescenti e anche dei bambini di oggi quando si issano contro le strutture della famiglia per mandarle in frantumi. E dunque di cogliere quale può essere il posto dello psicanalista nell’incontro con questi giovani soggetti e i loro nuovi modi di essere.

Il significante padrone dell’amore regola la formazione e la separazione delle coppie e dunque delle famiglie, ma il prezzo di questa libertà condivisa, che non immaginiamo più di contestare, è alto da pagare per le famiglie. Là dove dominava la promessa di un impegno con la sua connotazione morale e dove, altrove, poteva regnare la chiusura in un ordine di ferro sotto la guida della morale religiosa, oggi c’è l’erranza amorosa che spazza via le coppie e la loro prole a seconda delle dispute, e della condivisione dei beni. Fare famiglia oggi ha bisogno di inventare dei nuovi modi di fabbricare dei legami, di vivere insieme, di costruire in uno spazio e un tempo che sono più che mai temporanei.

Ma nelle nostre metropoli coesistono anche delle famiglie che non hanno conosciuto gli effetti delle trasformazioni risultato delle opposizioni guidate dalla gioventù, le lotte per l’uguaglianza dei sessi, ecc. Vengono da diverse parti del mondo e funzionano con delle strutture tradizionali, spesso strettamente legate a delle pratiche religiose. In questa grandissima eterogeneità e diversità che la nostra società ha lasciato svilupparsi in misura della mondializzazione e dell’apertura agli altri, all’Altro diverso, costatiamo che i soggetti sono spesso dilaniati tra due discorsi del padrone : quello delle loro famiglie e quello dei valori che attraversano la società, per esempio il discorso woke.

L’angoscia è, oggi, il sintomo prevalente in ciò che ha a che fare con la famiglia. Essa si sostituisce molto spesso ai sintomi corporei e al senso di colpa. Porta un certo numero di soggetti a decidere di non fondare una famiglia, sentendosi impotenti di fronte all’avvenire. Non sanno dove trovare l’appoggio per le sfide che la nostra società deve affrontare, per tentare di regolare ciò che il godimento degli umani non cessa di produrre, come scarti invasivi e scatenamenti di guerre.

L’introduzione di ciò che potremmo chiamare un Altro illimitato (internet e le sue applicazioni), sregolato (con dei codici propri che sfuggono alle legislazioni che non riescono a inquadrarne l’uso) e onniscenti (le intelligenze artificiali) al centro delle famiglie contribuisce alla disorganizzazione dei legami. Troppo informati, poco informati, costantemente alle prese con le notizie dal mondo, i soggetti hanno a che fare con un godimento illimitato che non sanno come affrontare. Questo strumento umano, come tutte le creazioni umane, trasporta il meglio e il peggio e ha un impatto diretto sul Disagio nella famiglia.

Ma la famiglia è anche l’uno per uno di coloro che la compongono – nonni, genitori, figli, cugini, ecc. – e di ciò che ciascuno mette in gioco della propria nevrosi o follia, che, in alcuni casi, può quietare, e, in altri, spingere al peggio. PIPOL 12 sarà l’occasione di studiare ciò che significa oggi il concetto di famiglia, ciò che contiene, o no, nella nuova configurazione delle famiglie dove l’accellerazione dei cambiamenti dei legami sociali si manifesta nelle domande e nelle modalità di una clinica che si inventa e che osserviamo nella nostra pratica.

[1] Jacques-Alain Miller, « Affaires de famille dans l’inconscient », Enfants terribles et parents exaspérés, Institut psychanalytique de l’enfant du Champ freudien, Paris, Navarin éditeur, 2023, p. 161.[Traduzione libera del traduttore]

[2] Ibid., p. 163 [Traduzione libera del traduttore].

[3] Freud gli consacra un capitolo nel suo saggio Disagio della civiltà, Boringhieri, 1971, p. 235-242.

[4] È così che Jacques Lacan la qualifica nel suo testo I complessi familiare nella formazione dell’individuo, Einaudi 2005, cfr. p.45.

[5] Jacques-Alain Miller, « Linee di lettura», in J. Lacan, I complessi familiari nella formazione dell’individuo, Einaudi, 2005. Cfr. p. 90-92.

[6] Jacques Lacan, « L’istanza della lettera dell’inconscio o la ragione dopo Freud », Scritti, Einaudi, 1974, p.488-523.