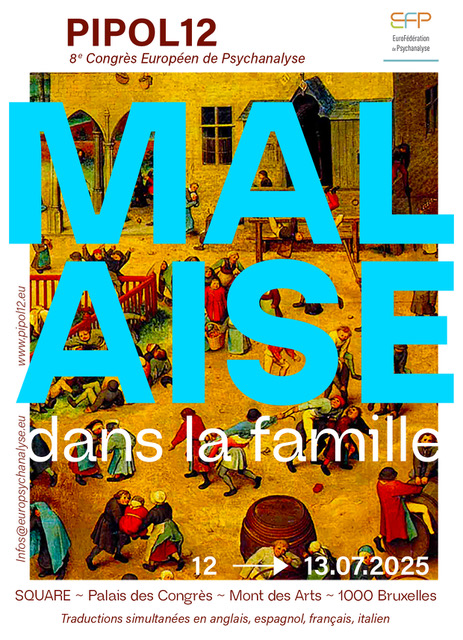

MALAISE DANS LA FAMILLE – PIPOL 12

S’il est une évidence du Malaise dans la civilisation de notre époque, c’est celle des familles. La famille n’est plus, tout comme la figure du père, la même. Parfois encore d’apparence traditionnelle, elle se trouve fortement remaniée et se présente sous des formes diverses et extrêmement variées : décomposée, recomposée avec des enfants d’unions différente pour chaque conjoint, monoparentale, homoparentale, ou encore tri-parentale. Les inventions ne cessent plus pour se bricoler, quand c’est nécessaire, une manière de faire famille maintenant que la loi a remis en cause des codes de la famille qui avaient installé le père comme étant nécessairement celui de tous les enfants nés dans le mariage. Cette redistribution des rôles a visé, principalement, le représentant paternel ; sans doute avait-il fallu tenter de préserver ainsi quelque chose du patriarcat, qui néanmoins résiste mal sous les coups associés du discours de la science et du capitalisme.

S’il est une évidence du Malaise dans la civilisation de notre époque, c’est celle des familles. La famille n’est plus, tout comme la figure du père, la même. Parfois encore d’apparence traditionnelle, elle se trouve fortement remaniée et se présente sous des formes diverses et extrêmement variées : décomposée, recomposée avec des enfants d’unions différente pour chaque conjoint, monoparentale, homoparentale, ou encore tri-parentale. Les inventions ne cessent plus pour se bricoler, quand c’est nécessaire, une manière de faire famille maintenant que la loi a remis en cause des codes de la famille qui avaient installé le père comme étant nécessairement celui de tous les enfants nés dans le mariage. Cette redistribution des rôles a visé, principalement, le représentant paternel ; sans doute avait-il fallu tenter de préserver ainsi quelque chose du patriarcat, qui néanmoins résiste mal sous les coups associés du discours de la science et du capitalisme.

La famille est la première institution humaine ; elle est donc symbolique et non pas naturelle. « Penser la famille comme relevant de la nature est une tentation, puisque chez les animaux ce type de lien existe […] [1] » Si elle est à la racine de l’institution humaine, on peut inférer qu’elle est aussi le point de départ de toutes les autres, et singulièrement des institutions de soins. Substituts ou prolongements de la famille, les institutions ne peuvent faire l’économie du travail avec les familles. Elles peuvent prendre distance de l’idéal familial en s’appuyant sur la clinique du sujet, mais elles ne peuvent le séparer de son Autre primordial, le véhicule de sa langue, dont l’incarnation est toujours issue de la famille aussi réduite ou absente soit-elle.

Dans son texte « Affaires de famille dans l’inconscient », Jacques-Alain Miller actualise la définition de la famille aujourd’hui. La famille n’a plus son origine dans le mariage, mais « la famille a son origine dans le malentendu, la non-rencontre, la déception, dans l’abus sexuel ou dans le crime […] La famille est formée par le Nom-du-Père, par le désir de la Mère, par les objets a […] La famille est essentiellement unie par un secret, elle est unie par un non-dit […] c’est toujours un secret sur la jouissance : de quoi jouissent le père et la mère ? [2] »

La famille est aussi par conséquent le lieu privilégié où s’exprime le Malaise dans la civilisation [3]. Si la famille est fondée pour satisfaire l’Éros, le déchaînement de Thanatos, comme dans toute création humaine, y applique son joug par l’intermédiaire du Surmoi. Dans son grand texte sur les complexes familiaux, Jacques Lacan annonçait déjà la disparition programmée de la famille paternaliste [4] et soulignait que le complexe d’Œdipe lui était irrémédiablement attaché. J.-A. Miller souligne par ailleurs que les complexes familiaux, tels que Lacan les développe, sont une préfiguration de son structuralisme [5]. Sans la famille paternaliste, lieu de formation de l’inconscient structuré par les complexes, on peut entrevoir la disparition progressive de l’Œdipe et des névroses classiques. La nouvelle définition de l’inconscient avancée par Lacan en 1957 [6], « l’inconscient est structuré comme un langage » permet de sortir de l’impasse du roman œdipien développé par Freud.

Le malaise dans la famille se traduit par de nombreux symptômes chez les enfants et les adolescents : les divers recours toujours plus nombreux aux psys pour traiter les dys en témoignent, ainsi que la violence et le toxique qui règnent chez les adolescents, sans oublier les nombreuses plaintes pour harcèlement et abus sexuels. L’envers de cet abord classique, sera de questionner la part que les adolescents et aussi les enfants d’aujourd’hui prennent quand ils s’élèvent contre les structures de la famille pour les faire voler en éclats. Et donc de cerner ce que peut être la place du psychanalyste dans la rencontre avec ces jeunes sujets et leurs nouveaux modes d’être.

Le signifiant-maître de l’amour règle la formation et la séparation des couples et donc des familles, mais le prix de cette liberté partagée, que nous n’imaginerions plus contester, est lourd à payer pour les familles. Là où dominait la promesse d’un engagement avec sa connotation morale et où, ailleurs, pouvait régner l’enfermement dans un ordre de fer sous la houlette de la morale religieuse, aujourd’hui c’est l’errance amoureuse qui balaie les couples et leurs rejetons au gré des disputes, et du partage des biens. Faire famille aujourd’hui nécessite d’inventer de nouvelles manières de fabriquer des liens, de vivre ensemble, de bricoler dans un espace et un temps qui sont plus que jamais temporaires.

Mais coexistent aussi dans nos métropoles des familles qui n’ont pas connu les effets des transformations résultant des oppositions conduites par la jeunesse, les luttes pour l’égalité des sexes, etc. Elles viennent de divers coins du monde et fonctionnent avec des structures traditionnelles, souvent étroitement nouées à des pratiques religieuses. Dans cette très grande hétérogénéité et diversité que notre société a laissées se développer au gré de la mondialisation et de l’ouverture aux autres, à l’Autre différent, nous constatons que les sujets sont souvent écartelés entre deux discours du maître : celui de leur famille et celui des valeurs qui traversent la société, par exemple le discours woke.

L’angoisse est, aujourd’hui, le symptôme prévalent dans ce qui se rapporte à la famille. Elle supplante largement les symptômes corporels et la culpabilité. Elle amène un certain nombre de sujets à décider de ne pas fonder une famille, se sentant impuissants face à l’avenir. Ils ne savent pas où trouver l’appui pour les défis que notre société doit affronter pour tenter de réguler ce que la jouissance des humains ne cesse de produire comme déchets envahissants et déclenchements de guerres.

L’introduction de ce que l’on pourrait appeler un Autre illimité (internet et ses applications), dérégulé (avec ses codes propres et échappant aux législations qui peinent à encadrer leur usage) et omniscient (les intelligences artificielles) au cœur même des familles contribue à la désorganisation des liens. Surinformés, désinformés, constamment aux prises avec les nouvelles du monde, les sujets ont affaire à une jouissance illimitée qu’ils sont peu formés à affronter. Cet outil humain, comme toute création humaine, transporte le meilleur et le pire et a un impact direct sur le Malaise dans la famille.

Mais, la famille c’est aussi le un par un de ceux qui la composent – grands-parents, parents, enfants, cousins, etc. – et de ce que chacun met en jeu de sa propre névrose ou folie qui, là, peut apaiser, ailleurs, pousser au pire.

PIPOL 12 sera l’occasion de mettre à l’étude ce qu’aujourd’hui signifie ce concept de famille, ce qu’il contient, ou pas, dans la nouvelle configuration des familles où l’accélération des changements des liens sociaux n’est pas sans se manifester dans les demandes et les modalités d’une clinique qui s’invente et que nous notons dans notre pratique.

[1] Jacques-Alain Miller, « Affaires de famille dans l’inconscient », Enfants terribles et parents exaspérés, Institut psychanalytique de l’enfant du Champ freudien, Paris, Navarin éditeur, 2023, p. 161.

[2] Ibid., p. 163.

[3] Freud lui consacre un chapitre dans son essai Malaise dans la civilisation, PUF, 1971, p. 49-59.

[4] C’est ainsi que Jacques Lacan la qualifie dans son texte « Les complexes familiaux dans la formation de l’individu », Autres écrits, Seuil, 2001, p. 56.

[5] Jacques-Alain Miller, « Lecture critique des ‘complexes familiaux’ de Jacques Lacan », La Cause freudienne, no 60, juin 2005, p. 33-51.

[6] Jacques Lacan, « L’instance de la lettre dans l’inconscient ou la raison depuis Freud », Écrits, Le Seuil, 1966, p. 193-528.