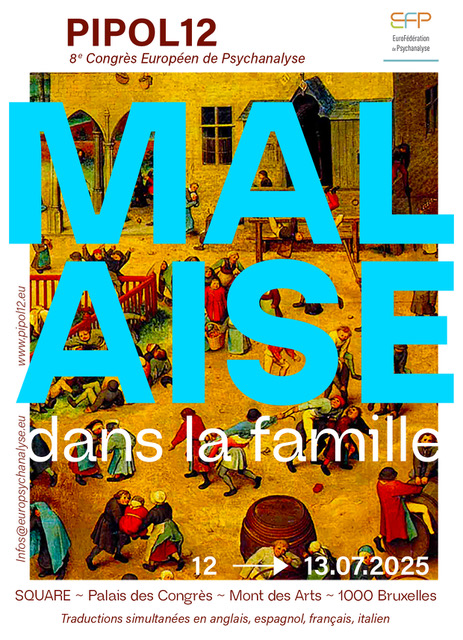

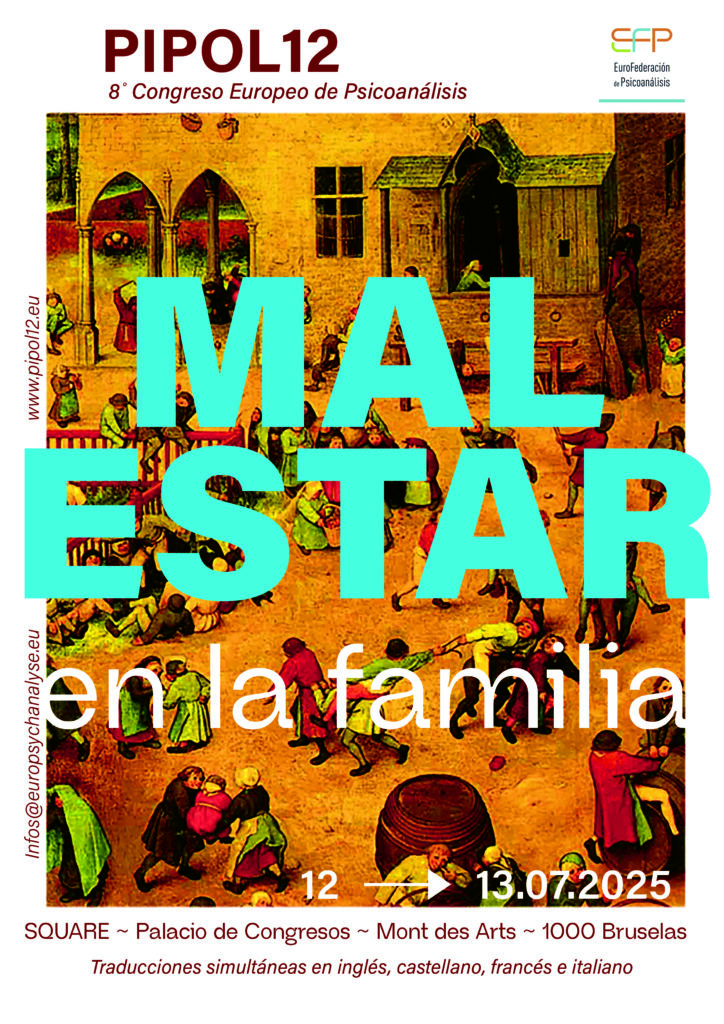

MALESTAR EN LA FAMILIA – PIPOL 12

Si hay una evidencia del Malestar en la civilización de nuestro tiempo, es la de las familias. Como la figura del padre, la familia ya no es la misma. Bajo una apariencia a veces tradicional, es objeto de importantes modificaciones y se presenta bajo formas diversas y extremadamente variadas: disgregada, reconstituida con hijos de uniones diferentes de cada cónyuge, monoparental, homoparental o incluso triparental. Ahora que la ley ha puesto en tela de juicio códigos de la familia que definían al padre, necesariamente, como el de todos los hijos nacidos dentro del matrimonio, se producen sin cesar invenciones destinadas a armar cada uno, cuando es preciso, su forma de hacer familia. Esta redistribución de los papeles ha afectado principalmente al representante paterno; sin duda, se quería preservar algo del patriarcado, aunque este apenas resiste bajo los golpes combinados del discurso de la ciencia y del capitalismo.

Si hay una evidencia del Malestar en la civilización de nuestro tiempo, es la de las familias. Como la figura del padre, la familia ya no es la misma. Bajo una apariencia a veces tradicional, es objeto de importantes modificaciones y se presenta bajo formas diversas y extremadamente variadas: disgregada, reconstituida con hijos de uniones diferentes de cada cónyuge, monoparental, homoparental o incluso triparental. Ahora que la ley ha puesto en tela de juicio códigos de la familia que definían al padre, necesariamente, como el de todos los hijos nacidos dentro del matrimonio, se producen sin cesar invenciones destinadas a armar cada uno, cuando es preciso, su forma de hacer familia. Esta redistribución de los papeles ha afectado principalmente al representante paterno; sin duda, se quería preservar algo del patriarcado, aunque este apenas resiste bajo los golpes combinados del discurso de la ciencia y del capitalismo.

La familia es la primera institución humana; por tanto, es simbólica y no natural. “Pensar en la familia como una institución natural es una tentación, ya que este tipo de vínculo existe en los animales […]”[1]. Si la familia se encuentra en la raíz de la institución humana, podemos inferir que es también el punto de partida de todas las demás, en particular de las instituciones asistenciales. Sustitutas o prolongaciones de la familia, las instituciones no pueden eludir el trabajo con las familias. Pueden distanciarse del ideal familiar apoyándose en la clínica del sujeto, pero no separar a este último de su Otro primordial, vehículo de su lengua, cuya encarnación siempre surge de la familia por reducida o ausente que esta sea.

En su texto “Asuntos de familia en el inconsciente”, Jacques-Alain Miller actualiza la definición de la familia actual. La familia ya no tiene su origen en el matrimonio, sino “en el malentendido, el desencuentro, la decepción, el abuso sexual o el crimen […]. La familia está formada por el Nombre del Padre, por el deseo de la madre, por los objetos a […]. La familia está unida esencialmente por un secreto, está unida por un no-dicho […] es siempre un secreto sobre el goce: ¿de qué gozan el padre y la madre?”[2] .

En consecuencia, la familia es también el lugar privilegiado donde se expresa el Malestar en la civilización [3]. Si bien la familia se funda para satisfacer a Eros, el desencadenamiento de Tánatos la somete a su yugo a través del superyó, como ocurre con toda creación humana. En su gran texto sobre los complejos familiares, Jacques Lacan ya anunciaba la desaparición programada de la familia paternalista[4] y subrayaba que el complejo de Edipo le estaba irremediablemente unido. J.-A. Miller señala también que los complejos familiares, tal y como los desarrolla Lacan, son una prefiguración de su estructuralismo[5]. Sin la familia paternalista, lugar de formación del inconsciente estructurado por complejos, es previsible la desaparición progresiva del Edipo y de las neurosis clásicas. La nueva definición del inconsciente, propuesta por Lacan en 1957[6], “el inconsciente está estructurado como un lenguaje”, permite salir del impasse de la novela edípica desarrollada por Freud.

El malestar en la familia se refleja en numerosos síntomas en los niños y adolescentes: lo demuestra el recurso cada vez más frecuente a los psi para tratar las dis, así como la violencia y la toxicidad reinantes entre los adolescentes, por no hablar de las numerosas denuncias de acoso y abusos sexuales. El reverso de este abordaje clásico consistirá en cuestionar de qué participan los adolescentes y los niños de hoy cuando se alzan contra las estructuras de la familia haciéndolas añicos. Y, por tanto, precisar cuál puede ser el lugar del psicoanalista en el encuentro con estos jóvenes sujetos y sus nuevos modos de ser.

El significante amo del amor rige la formación y la separación de las parejas y, en consecuencia, de las familias, pero el precio de esta libertad compartida, que ya no pensaríamos en impugnar, es muy alto para las familias. Mientras que antes predominaba la promesa de un compromiso, con sus connotaciones morales, y en otros lugares podía imponerse el confinamiento en un orden férreo bajo el paraguas de la moral religiosa, la errancia del amor arrastra hoy a las parejas y a su descendencia, siguiendo el capricho de las disputas y de la división de los bienes. Formar una familia en la actualidad significa inventar nuevas formas de forjar vínculos, de vivir juntos, de arreglárselas con un espacio y un tiempo más transitorios que nunca.

Pero también coexisten en nuestras metrópolis familias que no han experimentado los efectos de las transformaciones derivadas de la oposición liderada por los jóvenes, las luchas por la igualdad entre los sexos, etcétera. Provienen de distintas partes del mundo y funcionan con estructuras tradicionales, a menudo estrechamente vinculadas a prácticas religiosas. En esta gran heterogeneidad y diversidad que nuestra sociedad ha permitido desarrollar como resultado de la globalización y de la apertura a los otros, al Otro diferente, nos encontramos con que los sujetos se debaten a menudo entre dos discursos del amo: el de su familia y el de los valores que atraviesan la sociedad, por ejemplo, el discurso woke.

Hoy en día, la angustia es el síntoma predominante en lo relacionado con la familia. Suplanta en gran medida a los síntomas corporales y al sentimiento de culpa. Lleva a muchas personas a decidir no formar una familia, al sentirse impotentes para afrontar el futuro. No saben dónde encontrar apoyo ante los retos a los que se enfrenta nuestra sociedad cuando intenta regular todo lo que el goce de los humanos sigue produciendo en forma de residuos invasivos y estallidos de guerra.

La introducción de lo que podríamos llamar un Otro ilimitado (internet y sus aplicaciones), desregulado (que tiene sus códigos propios y escapa a la legislación que se esfuerza por regular su uso) y omnisciente (las inteligencias artificiales) en el corazón mismo de las familias contribuye a la desorganización de los vínculos. Hiperinformados, desinformados, constantemente en vilo ante las noticias del mundo, los sujetos tienen que lidiar con un goce ilimitado con pocos recursos para enfrentarlo. Esta herramienta, como todas las creaciones humanas, es vehículo de lo mejor como de lo peor y tiene un impacto directo en el Malestar en la familia.

Pero la familia es también cada uno de sus miembros – abuelos, padres, hijos, primos, etc. – tomados uno por uno, con lo que cada cual pone en juego de su propia neurosis o locura, que unas veces puede apaciguar y otras veces conducir a lo peor.

PIPOL 12 será la ocasión de estudiar lo que significa hoy este concepto de familia, lo que contiene, o no, en la nueva configuración de las familias, en la cual la aceleración en los cambios de los vínculos sociales no deja de manifestarse en las demandas y las modalidades de una clínica que se está inventando y que constatamos en nuestra práctica.

[1] Jacques-Alain Miller, «Affaires de famille dans l’inconscient», Enfants terribles et parents exaspérés, Institut psychanalytique de l’enfant du Champ freudien, París, Navarin éditeur, 2023, p. 161.

[2] Ibid., p. 163. N. d. T.: La traducción es nuestra.

[3] Freud consagra un capítulo en su ensayo “El malestar en la cultura”, Amorrortu editores, 2009, 97-104.

[4] Es así como Jaques Lacan la califica en su texto “Los complejos familiares en la formación del individuo”, (1938), Editorial Argonauta, 2020, p.83-85.

[5] Miller, J.-A., (1989), “Lectura crítica de ‘Los complejos familiares’ de Jacques Lacan”. Freudiana, 47.

[6] Lacan, J., “La instancia de la letra en el inconsciente o la razón desde Freud”, Escritos I, Ediciones Siglo XIX, 1992, p. 473-509.